...per capire quali sono i problemi dell’oggi, non per “salvare il salvabile”, con un’inevitabile corsa a progressive svendite a saldo, ma per proporre una reale alternativa antagonista, occorre vedere sino in fondo come e perché “questa sinistra” abbia percorso la sua strada fallimentare di svuotamento di energie che pur ci sono. Un severo esame del passato si impone a chi vuol preparare il futuro. Non esistono altre scorciatoie...

LA “SINISTRA” IN ITALIA

ED ALTRE COSE

Con la solita, ripetitiva, frequenza, fattasi ancor più stretta in questi ultimi tempi di crisi nera, ritorna la discussione sui percorsi ed i destini della “sinistra” in Italia: dove si sta andando (o precipitando), che strade (ovviamente “nuove”) vanno percorse per salvarla dal disastro e riscattarla, dove stanno i soggetti (“nuovi” anch’essi) da coinvolgere nell’operazione e via dicendo.Siamo di fronte all’abituale logorrea, anche se stavolta a tinte spente, condita da musi lunghi e a un galoppante senso di fallimento ed impotenza che percorre le platee.

Da anni è di moda l’imperativo di “rifondarsi” –sinonimo truffaldino per dire “passiamo ad altro” liberandosi delle eredità alle spalle come di incomodi cadaveri coi quali è bene mostrare di non aver nulla a che fare– in nome della difesa di non si sa bene quale Ideale incontaminato di “sinistra” da (ri)proporre. Quelli che si stanno attualmente dando da fare per rabberciare l’ennesima trincea difensiva nel corso di un’interminabile ritirata giurano che si adopreranno a farla secondo ennesimi nuovi progetti architetturali (“una nuova casa della sinistra”), ma gioverà poco, visto che il materiale è più che mai di paglia e le armi di difesa sono già state tutte cedute al nemico.

Purtroppo, visto che a tutta questa disgustosa brodaglia non esiste sul campo un’alternativa secca e reale nel senso (non rifondabile) del marxismo di sempre, anche tante energie potenzialmente sane si fanno tirar dentro, in un modo o nell’altro, in questo gioco di abiure del passato ed escogitazioni di fantasia per il presente ed il futuro, con l’obbligo di aggiornamento e revisione ogni due anni almeno. Il ragionamento, o, meglio, sentimento di fondo è il seguente: se la destra avanza e finisce addirittura per occupare terreni politici una volta nostri (vedi gli ex–PCI arrivati a fare gli “zombie” nel mostruoso PD) e se questa nuova, aggressiva, destra viene a ridurre sempre più i nostri spazi sociali ed individuali “autonomi” ed “antagonisti” (si fa per dire, naturalmente...), come possiamo non reagire? E, se questo è giusto, con quali forze possiamo farlo se non basandoci su quelle presenti, a vario titolo ed a seconda dei gusti, sul mercato? Un’alternativa organizzata di altro tipo, qual è quella propostaci dagli inguaribili marxisti, non c’è (vero al presente) e in nessun caso potremmo abbandonare a sé stessa la massa di chi, dal basso, “non ci sta” ed intende reagire all’incombere della destra ed alla “deriva” della “sinistra” (ed anche questo è vero, ed è problema, per noi che qui scriviamo, tutt’altro che contingente); perciò dobbiamo “non disperdere le forze disponibili”, prendendole per quel che sono e dovunque sono e (ri)mettendole assieme per arrivare a lucrarne un “minimo comun multiplo”. Ahinoi: sarà piuttosto il “massimo comun divisore” a farla da padrone!; perché proprio qui cade l’asino: le energie per una vera risposta alla destra, effettivamente rintracciabili soggettivamente sia, provvisoriamente, all’interno delle “tradizionali” formazioni di “sinistra”, sia politiche che sindacali, come ai margini, al di fuori o addirittura in conflitto con esse, non sono utilmente ricompattabili sulla base di vecchie trincee minimaliste comuni, ma vanno aggregate sulla base di un programma effettivamente all’altezza della sfida storica che incombe, socialismo contro capitalismo, rivoluzione e dittatura proletarie contro conservazione putrida ed iperdittatura, “democratica” o meno, del capitale. Che questa non sia una soluzione già data al presente sul piano organizzativo, né tantomeno proponibile da miniavanguardie in veste truffaldina di partito, è un dato di fatto; che essa non postuli il distacco da ogni e qualsiasi spinta “antagonista”, per parzialissima che sia, lo è altrettanto; ma che il lavoro vero per combattere un nemico che, “a destra”, si rivela tanto oppressivo e forte, al punto da aver inglobato in sé o cloroformizzato ciò che resta della “sinistra”, imponga un lavoro di ricostituzione del partito di classe sulla base di un’integrale riaffermazione del proprio programma lo è in misura ancor più netta.

Ed, allora, per capire quali sono i problemi dell’oggi, non per “salvare il salvabile”, con un’inevitabile corsa a progressive svendite a saldo, ma per proporre una reale alternativa antagonista (il cosiddetto “altro mondo possibile” che s’impone e che in troppi si vorrebbe ridurre ad una versione edulcorata del capitalismo reale), occorre vedere sino in fondo come e perché “questa sinistra” abbia percorso la sua strada fallimentare di svuotamento di energie che pur ci sono state ed ancora ci sono (e più ancora ritorneranno sulla scena storica). Un severo esame del passato s’impone a chi vuol preparare il futuro. Non esistono altre scorciatoie. Ed è questo esame che noi qui di seguito proponiamo a quanti oggi intendano porsi seriamente il problema in questione. Lo dobbiamo fare, purtroppo, in termini ultraschematici, da rozzo abc, visti i nostri mezzi di trasmissione. Ma non sarà male se, per il momento, qualcuno si mostrerà disposto a ragionare sul “grezzo”. Le Enciclopedie Treccani in materia potranno sempre venire al seguito, all’occorrenza.

MARXISMO E “SINISTRE” IN ITALIA

In Italia l’apparizione del marxismo è stata alquanto tardiva, in relazione alla situazione strutturale, economico–sociale e quindi politica, del paese. Un partito socialista con riferimento molto parziale ad esso vi appare nel 1892, su basi fondamentalmente riformiste, ad onta di certe tendenze “massimaliste” di facciata, e con l’”anomalia” di un presunto estremismo operaista e poi sindacalista rivoluzionario che nulla aveva a che fare con la lezione marxista, e non a caso conclusasi in una rilevante parte nell’adesione all’interventismo di guerra e, poi, al fascismo in versione social–nazionalista, al solito “di sinistra”. Il nome di Turati sta un po’ a simbolo dell’orientamento “marxista” dominante nel PSI, con la sua broda “umanitaria” estranea al crudo realismo materialista del marxismo autentico, anche se –dobbiamo riconoscerlo– “moralmente” degno e capace di una effettiva combattività “entro i limiti” segnati da una visione riformista evolutiva (“dal capitalismo al socialismo” per successivi adattamenti darwiniani).

Il punto di svolta, connesso all’evolversi della situazione interna ed all’erompere delle piene contraddizioni imperialiste del capitalismo a scala mondiale, si ha nel 1921, con la formazione del Partito Comunista d’Italia, diretto da una sinistra marxista “italiana” capace di aver tratto integralmente delle lezioni del marxismo, maturate nel seno delle battaglie interne al PSI contro la deriva tanto riformista che pseudo–estremista di cui sopra. Riconosciamo, naturalmente, che ciò non sarebbe stato possibile senza il background costituito dall’esperienza di battaglie reali condotte dal vecchio PSI come espressione, fosse quel che fosse, di un filo antagonista di classe continuo e dalla sua stessa opera di “volgarizzazione” del marxismo: nulla nasce dal nulla.

La nettezza dell’orientamento

teorico–programmatico al marxismo di sempre si accompagnava nel PCd’I delle

origini alla formazione di un tipo nuovo di organizzazione militante: non

più i “circoli” e i comitati elettorali, non più i singoli individui liberi di

“pensare” ed “agire” come monadi individuali (salva l’”azione collettiva”...

elettoralistica), ma un collettivo compatto, ferramente disciplinato in

quanto classe, indirizzato all’azione rivoluzionaria. Un tipo di

militanza corrispondente ad un tipo, un contenuto nuovo, di azione

antagonista. L’Internazionale Comunista di Lenin rappresentò, finché fu in grado

di farlo, il punto d’incontro e di propulsione centralizzata di questo

processo di emersione del proletariato che si costituisce in classe e quindi in

partito per spezzare le proprie catene ed affermare l’”alternativa” socialista.

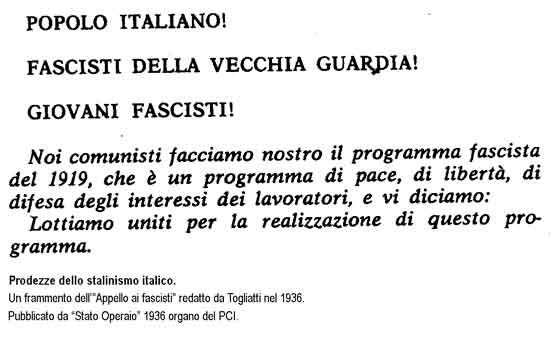

Le successive vicende degenerative e... ribaltative dell’IC, denunciate e

contrastate dalle sinistre marxiste internazionali, misero in causa questo

“progetto”. Lo stalinismo trionfante in nome del “socialismo in un solo paese”,

la Russia, e dell’asservimento del movimento comunista internazionale ad esso,

spezzarono questo sforzo. Grazie al peso, moralmente ed organizzativamente, ed

anche economicamente, della Mosca “socialista” e dello sfruttamento indegno del

nome di un Lenin massacrato quanto ai suoi indirizzi di fondo, lo stesso

PCd’I fu conquistato allo stalinismo. Un tipo nuovo di “revisionismo”

s’impose: quello che piegava le lotte proletarie in Italia all’ubbidienza dei

supremi interessi dell’URSS in nome del “suo” socialismo ed, a tal fine,

le funzionalizzava a ciò sulla strada di un “nuovo” compromesso di classe con le

forze borghesi “utili” a costituire un referente per la “Russia socialista” (ad

un certo punto si tentò persino un appello alle sane “camicie nere” sulla base

dell’”originario programma fascista del ‘19”!). Non più il proletariato italiano

ed il suo partito comunista come sezioni del proletariato e del partito

comunista internazionali, ma come pedina del gioco russo, che prometteva,

da parte sua, una ricaduta positiva per il PCd’I e le masse, effettivamente

proletarie, da esso “rappresentate” in funzione dei propri specifici interessi

nell’ambito del sistema.

s’impose: quello che piegava le lotte proletarie in Italia all’ubbidienza dei

supremi interessi dell’URSS in nome del “suo” socialismo ed, a tal fine,

le funzionalizzava a ciò sulla strada di un “nuovo” compromesso di classe con le

forze borghesi “utili” a costituire un referente per la “Russia socialista” (ad

un certo punto si tentò persino un appello alle sane “camicie nere” sulla base

dell’”originario programma fascista del ‘19”!). Non più il proletariato italiano

ed il suo partito comunista come sezioni del proletariato e del partito

comunista internazionali, ma come pedina del gioco russo, che prometteva,

da parte sua, una ricaduta positiva per il PCd’I e le masse, effettivamente

proletarie, da esso “rappresentate” in funzione dei propri specifici interessi

nell’ambito del sistema.

La seconda guerra mondiale venne a coronamento di tutto ciò. Dopo una breve parentesi “ortodossa” che, soprattutto in seguito al transitorio ed illusorio trattato Molotov–Ribbentrob (Stalin–Hitler), ancora postulava un’opposizione “comunista” all’imperialismo guerrafondaio ed antiproletario su un piano di indipendenza ed opposizione ai due fronti imperialisti in conflitto, si arrivò al “blocco delle potenze democratiche”, cui l’URSS si iscriveva d’ufficio –e ben accetta da parte degli imperialisti USA & Co.– cui doveva aderire ogni proletariato “nazionale” in nome della maggior causa... antifascista.

Il significato della “Resistenza”

La tanto celebrata “resistenza” ne fu il contrassegno. Dopo i vergognosi 25 luglio ed 8 settembre, che segnarono il passaggio dei poteri capitalistici reali dall’adesione al Fascismo ed al patto di ferro con la Germania, cui tutto avevano affidato per l’innanzi, nell’euforia di una presunta vittoria–lampo, i proletari italiani furono convogliati, dallo stalinismo moscovita e dalla sua propaggine italiana, all’adesione alla guerra imperialista sul contro–versante “democratico”. Il disfattismo rivoluzionario nei confronti di entrambi i fronti di guerra imperialisti in vista dell’offensiva rivoluzionaria di classe, affermato da Lenin nel corso della prima guerra mondiale, veniva tranquillamente rovesciato nel collaborazionismo nazionale inter–classista. E’ vero: nell’opposizione al fascismo ed alle soperchierie naziste –fattore che siamo ben lungi dal sottovalutare– il proletariato italiano manifestava anche un suo istinto di classe che andava al di là, sentimentalmente, di tali confini e postulava delle proprie esigenze “per sé”, l’esigenza di un “nuovo ordine” sociale. Un testo di Bordiga del ’45 parla di confuse petizioni in tal senso, se non altro nel senso di un “potere locale” e ciò come “fattore di prim’ordine” di cui tenere conto. Ma è evidente che da ciò non si potesse o risalire al generale, in senso propriamente rivoluzionario, o rifluire progressivamente, come fu, nel più vieto collaborazionismo di classe. I troppi cantanti di “Bella ciao” ancora, e più che mai, sulla scena si estasiano della “spinta rivoluzionaria” resistenziale salvo a non dire una parola sui fattori che l’hanno soffocata sul nascere ed, ovviamente, tacciono della repressione da parte del PCI di Togliatti e del suo tutore Stalin nei confronti degli sforzi attuati dai pochi comunisti rimasti integri per la trasformazione della guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria. Andò bene Badoglio (Badoglio, ricordatevi!, l’assassino colonialista), andò bene la “svolta di Salerno” che salvava provvisoriamente la monarchia. Andò bene poi il ministerialismo “comune” tra industriali, affaristi di ogni risma, portaborse vaticani e... proletariato “rappresentato” dal PCI nella “ricostruzione” post–fascista. A quelli di “bella ciao”, recentemente reinserita nella hit parade della “sinistra” dal neo–resistente Santoro e dal solito cantautore Grimaldi che va a cantarla dovunque nel mondo,rispondiamo in genovese con un “ciao belìn”.

Su questo punto, permetteteci,

non hanno assolutamente torto quei fascisti “di sinistra”, che, prima nella RSI

e poi in formazioni post–resistenziali e tuttora presenti, hanno opposto alle

“legittime” richieste proletarie “rappresentate” dal PCI questa semplice

questione: come potete pensare di far proprie le vostre esigenze di classe

(“nazionale”) dal momento che vi siete inquadrati in un fronte imperialista

–ed il più imperialista (come oggi si vede)– in funzione di

ausiliari? Ovvio che il loro “socialismo nazionale” (da “paesi proletari” che

competono imperialisticamente per un “posto al sole”) non ha un senso

diverso da quello contro cui si ergono. Ma è altrettanto certo che, in assenza

di una prospettiva comunista internazionalista, questa sirena suona bene: e, non

a caso, oggi ci sono tanti che parlano di azione (nazionale) europea od italiota

contro lo strapotere USA (cui la sullodata Resistenza si è piegata a suo tempo),

e proprio nel campo della “sinistra” (questo per dire dell’intercambiabilità

destra/sinistra quando non si ponga la questione reale dell’alternativa

comunista e si resti nel recinto del sistema vigente, al cui traino,

eventualmente, “tutelare” gli interessi operai o “popolari”). Per chi ne avesse

l’uzzo e la possibilità, consigliamo di andarsi a scorrere le annate del

Pensiero Nazionale dell’ex–repubblichino Stanis Ruinas, formidabile

anticipatore di una “Europa diversa”, “di popolo”, “proletaria” persino, e, in

questo quadro, fautore delle rivoluzioni nazionaliste anticoloniali –con un

piglio da far impallidire moltissimi degli stessi “ultraestremisti di sinistra”

attuali–, cui raccordarsi in funzione “antiplutocratica”, cioè anti–imperialista

in senso anti–USA/Inghilterra.

Su questo punto, permetteteci,

non hanno assolutamente torto quei fascisti “di sinistra”, che, prima nella RSI

e poi in formazioni post–resistenziali e tuttora presenti, hanno opposto alle

“legittime” richieste proletarie “rappresentate” dal PCI questa semplice

questione: come potete pensare di far proprie le vostre esigenze di classe

(“nazionale”) dal momento che vi siete inquadrati in un fronte imperialista

–ed il più imperialista (come oggi si vede)– in funzione di

ausiliari? Ovvio che il loro “socialismo nazionale” (da “paesi proletari” che

competono imperialisticamente per un “posto al sole”) non ha un senso

diverso da quello contro cui si ergono. Ma è altrettanto certo che, in assenza

di una prospettiva comunista internazionalista, questa sirena suona bene: e, non

a caso, oggi ci sono tanti che parlano di azione (nazionale) europea od italiota

contro lo strapotere USA (cui la sullodata Resistenza si è piegata a suo tempo),

e proprio nel campo della “sinistra” (questo per dire dell’intercambiabilità

destra/sinistra quando non si ponga la questione reale dell’alternativa

comunista e si resti nel recinto del sistema vigente, al cui traino,

eventualmente, “tutelare” gli interessi operai o “popolari”). Per chi ne avesse

l’uzzo e la possibilità, consigliamo di andarsi a scorrere le annate del

Pensiero Nazionale dell’ex–repubblichino Stanis Ruinas, formidabile

anticipatore di una “Europa diversa”, “di popolo”, “proletaria” persino, e, in

questo quadro, fautore delle rivoluzioni nazionaliste anticoloniali –con un

piglio da far impallidire moltissimi degli stessi “ultraestremisti di sinistra”

attuali–, cui raccordarsi in funzione “antiplutocratica”, cioè anti–imperialista

in senso anti–USA/Inghilterra.

(Piccola parentesi: di una vera resistenza, sia pur nazional–popolare e quindi “progressista borghese”, si può parlare solo per la Grecia e la Jugoslavia: la prima, non a caso, immolata in sacrificio da Stalin al boja Churchill, la seconda sottoposta nel 1948 dallo stesso ad un tentativo di destabilizzazione per inglobarla tra i paesi satelliti, con benedizione di Togliatti e dei suoi, improvvisatisi per l’occasione da “irredenti” italiani sottoposti al giogo slavo; buona anticipazione del lavoro ricolonizzatore portato a termine dall’Occidente nel ’91.)

Se, è un dato universalmente assodato, la Resistenza non valse in nulla a produrre degli effetti militari tangibili nello scontro bellico in atto, è altrettanto certo che essa valse, e molto!, a deviare e disarmare in ogni senso i proletari che si aspettavano illusoriamente una soluzione propria dei problemi italiani nel quadro del “blocco democratico” imperialista, riedizione della carta dei “diritti delle nazioni” giocata nel corso della prima guerra mondiale per impedire l’assalto rosso al sistema capitalista.

Naturalmente, quest’enorme “fregatura” non poteva impedire che persistessero i conflitti di classe e che lo stalinismo italiano, da par suo, se ne facesse paladino sotto le vesti di una lotta dura per una “democrazia progressiva” interclassista (il famoso discorso sulle”classi medie produttive” e la “borghesia avanzata” di Togliatti!) e che ciò desse luogo, specie dopo l’estromissione del PCI dal governo e la rottura dell’unità sindacale, ad aspri scontri tra proletari ed apparato statale erede e, sostanzialmente, continuatore del fascismo in quanto espressione potenziata degli interessi borghesi. Tali scontri sempre ci hanno interessato e visti coinvolti in quanto comunisti, per nostra natura “fronteunitari” in direzione della classe; ma il nostro tentativo (e parliamo della pattuglia comunista internazionalista di allora) per riorientarli nel senso proprio, comunista, non potevano, date le condizioni generali venutesi a determinare a scala mondiale, non incocciare nella diffidenza e nell’ostilità delle masse proletarie. Come osavamo venir a dire che il PCI e la CGIL “tradivano”, dal momento che effettivamente si lottava sotto le insegne di un partito forte di due milioni di iscritti, con un nerbo militante indiscutibile, e con un sindacato ancor più esteso, e dal momento che contro questo “blocco d’acciaio”si riversava l’attacco delle “forze della reazione”, italiana ed internazionale (le stesse con cui s’era stati al governo sino a qualche minuto prima...)? Come potevamo permetterci di infangare la gloriosa URSS di Lenin (!) e Stalin che, contro queste stesse forze (con cui s’era fatta assieme la guerra...), inalberava la bandiera del socialismo? Senz’altro eravamo dei provocatori assoldati dal nemico, “maschera della Gestapo” come diceva il “rivoluzionario” Secchia nel ’45 o “maschera degli USA e della NATO”, oggi adottati dalla “sinistra” come “numi tutelari”; il tutto col conseguente passaggio alle vie di fatto, di cui abbiamo pagato le spese sulla nostra carne. E chi era che allora ci dava addosso? Anche tutti gli attuali sopravvissuti dello stalinismo italiano passati attraverso mille conversioni, ma senza mai rimettere in causa le fondamenta di allora quanto alla linea anticomunista perseguita allora dal PCI. Sì, compresi i Pintor, le Rossande, gli Ingrao. Non lo diciamo per “polemica” con costoro, ma per mostrare come lo stalinismo riuscisse a dominare anche gli “spiriti critici” e le “anime” migliori (senza ironia!) del partitone. Ed è significativo che costoro, di fronte al fallimento del proprio orizzonte di allora, non abbiano potuto compiere l’autocritica che in un solo senso: quella del ripudio della nozione stessa del socialismo rivoluzionario e dell’autentico internazionalismo comunista che, a sentir loro, hanno fatto fallimento poiché lo ha fatto lo stalinismo.

Nessuna delle attuali anime

critiche riesce a schiodarsi tuttora, però, dal sottile fascino della “funzione

democratica e riformista” svolta allora da PCI e CGIL “nonostante” il peso

rappresentato dallo stalinismo: i proletari italiani, allora, riuscirono a

strappare delle briciole in salari e diritti (il che è vero) e ciò fu grazie

alle lotte da essi ingaggiate e dirette da quelle

centrali (altrettanto vero);

si dimentica solo di osservare che tutto ciò si dava in subordine agli

imperativi nazional–capitalisti e come “sottoprodotto” dell’identificazione

della “democrazia progressiva” con gli interessi “generali” (cioè, per noi,

molto particolarmente borghesi) del “proprio paese”. In un periodo di

ricostruzione e di ripresa economica ciò ha sì elargito dei frutti anche agli

schiavi salariati; ma si tratta di frutti avvelenati che, attraverso il disarmo

della classe, hanno predisposto le condizioni dell’attuale disastro, allorché il

borsello delle “riforme” si è esaurito e si va a sempre maggiori spremiture

proletarie con l’”interlocutore” preventivamente disarmato.

centrali (altrettanto vero);

si dimentica solo di osservare che tutto ciò si dava in subordine agli

imperativi nazional–capitalisti e come “sottoprodotto” dell’identificazione

della “democrazia progressiva” con gli interessi “generali” (cioè, per noi,

molto particolarmente borghesi) del “proprio paese”. In un periodo di

ricostruzione e di ripresa economica ciò ha sì elargito dei frutti anche agli

schiavi salariati; ma si tratta di frutti avvelenati che, attraverso il disarmo

della classe, hanno predisposto le condizioni dell’attuale disastro, allorché il

borsello delle “riforme” si è esaurito e si va a sempre maggiori spremiture

proletarie con l’”interlocutore” preventivamente disarmato.

Il dopoguerra e la “via italiana al socialismo”

Dagli anni cinquanta comincia

una risalita del PCI dal “ghetto” in cui esso era stato confinato grazie a

successi elettorali (’53) e alla conquista di amministrazioni locali entro cui

poter dimostrare la propria capacità gestionale capitalista. L’ultimo sussulto

“insurrezionale” era scomparso già nel ’48, in occasione dell’attentato a Togliatti,

quando ai proletari commossi dall’evento e pronti a reagire,

all’occorrenza in armi, venne l’ordine di “stare fermi” nella difesa dell’ordine

democratico in cui PCI e CGIL si stavano ben inserendo. La logica, già

precedentemente fissata, degli “interessi nazionali” (del capitale), ferramente

difesa anche senza visibili contropartite immediate nel periodo alle spalle,

comincia a premiare tangibilmente, in solido, un partito ed un sindacato

che non chiedono altro che di “inserirsi” organicamente nel sistema quale forza

“di lotta e di governo”: lotta per governare, sempre in nome dei lavoratori, e

governo per impedire il trasbordo delle lotte operaie oltre i limiti delle

“compatibilità di cassa” capitalistiche. Cacciati dalla porta ministeriale, non

si domanda che di rientrare dalla finestra, sia pur attraverso un lungo periodo

di apprendistato. Ed, intanto, si comincia a farne le prove a livello locale (le

famose “regioni rosse”, quelle bottegaie per eccellenza). L’evolversi della

situazione economica in direzione di un boom capitalista, pagata con un

trasferimento storicamente massimale del potere dal proletariato al

capitale –rispetto al quale le berlusconate sono state ben poca cosa– valse a

“risolvere” la conflittualità dell’immediato dopoguerra nella possibilità di

“portare a casa qualcosa in solido” contestualmente con la

istituzionalizzazione definitiva del sindacato, delle cooperative, delle

amministrazioni locali e del partito “comunista” all’interno del sistema,

nonostante la permanenza di un monopolio DC (a sua volta post–scelbiano). Al

miglioramento relativo delle condizioni operaie corrispondeva, pertanto, il

crescere assoluto del potere concentrato/centralizzato del capitale e la

diffusione di una rete di accentuato controllo statale e di un parassitismo

sociale dilagante in funzione antiproletaria.

Si arriva al 1960, in un’atmosfera di apparente “muro contro muro” (le piazze tornano a riempirsi, con scontri e morti contro “il governo degli assassini”), ma, in realtà, di “difficile dialogo” con le forze “sane” della borghesia (si veda tutta la durezza di facciata picista contro il centro–sinistra nenniano che esclude il PCI dalla stanza dei bottoni, il cui scopo esclusivo è però già l’approdo ad un “centro–sinistra avanzato” in cui siano rappresentate le “istanze operaie” egemonizzate dal partito e dal sindacato “di classe”). Sono gli anni in cui, tra l’altro, pur nel fideistico omaggio alla stella polare sovietica, sempre più si fa strada la coscienza che non addà venì Baffone (giubilato dallo stesso XX Congresso del PCUS), ma va impostata una seria politica “policentrica”, “autonoma”, di “socialismo all’italiana”, corrispondente ad interessi borghesi nazionali assunti in proprio e sino in fondo. (E questa conversione da un internazionalismo prosovietico rivelatosi falso non in direzione di un reale contro–internazionalismo, ma di un proprio nazionalismo borghese costituisce tuttora il motivo per cui una Rossanda rende omaggio all’”indipendenza di fondo” che il PCI togliattiano avrebbe manifestato “da sempre”, sia pure in maniera strisciante, nei confronti dell’URSS: sì, indipendenza da un “blocco” estraneo ai nostri “interessi nazionali”, com’era nella logica di uno stalinismo “in proprio” covato e modellato sullo stampo borghese italiano ed occidentale; ma dipendenza strettissima, e sempre più accentuata, a quest’ultimo, sino ai rovinosi passaggi attuali. Se ne potrebbe tornare indietro senza rimetterne in causa i passaggi obbligati inerenti all’insieme della politica picista?)

Da questo coerente corso delle cose derivano i mutamenti “strutturali”del PCI, del sindacato ed annessi e connessi, nonché della posizione stessa del proletariato italiano ingabbiato in essi. Già con gli anni sessanta le strutture militanti di questa “sinistra” vengono a svuotarsi. Le cifre degli iscritti al PCI, per lungo tempo formalmente stabili, non ingannino: le sezioni di partito vedono prosciugarsi progressivamente una reale vita interna, le iscrizioni diventano sempre più un fatto formale, di adesione passiva ed assenteista; le sezioni femminili, giovanili ed infantili (perché anche di queste il vecchio PCI era stato capace!) si dissolvono per strada; l’”educazione marxista” (stalinizzata) viene via via abbandonata. Cresce, invece, una rete di interessi intrecciata con lo stato di cui le burocrazie ufficiali si fanno vieppiù carico (lucrabile): per un partito ed un sindacato che aspirano a “governare il governabile” lo stesso carattere di massa dell’organizzazione diventa un peso da sostituire con un efficace controllo indiretto sulla massa stessa, chiamata a sottoscriverne le scelte “a suo favore” nelle urne. E si tratta di una massa anche socialmente diversa: i proletari non ne devono costituire più l’asse “esclusivo”, ma essa deve allargarsi progressivamente ai “ceti produttivi”, agli intellettuali, ai colletti bianchi, ai bottegai etc. etc. e gli stessi proletari in carne ed ossa si riducono ad atomi individuali che si sforzano come tali o di sopravvivere o di”competere” per uscire, sempre individualmente, dal proprio stato di classe. Non siamo ancora agli UNIPOL, ma ne stiamo percorrendo la strada...

Certo, non è che vengano meno le

lotte e permane per lungo tempo una situazione di conflitto interno tra le forze

borghesi tradizionali e quelle (altrettanto borghesi “per natura”, come dice Trotzkij)

del “riformismo”, ed è su questa base che i comunisti

internazionalisti hanno sempre impostato la propria battaglia per assumersele

e riscattarle nel senso della rottura con un”riformismo” sempre più

destituito di contenuto. Lo slogan successivo, “è ora di cambiare, il PCI deve

governare!”, poteva anche, ipoteticamente, aprire una fase di conflitto su cui

lavorare per allargare il cuneo tra attese proletarie “sane” (per quanto, in

partenza, illusorie e peggio) ed interessi del capitale, per porre concretamente

il problema della rottura con queste direzioni in presenza di una crisi

capitalistica internazionale, quale ci si aspettava per il 1975. In realtà, se

quella crisi ci fu, come realmente ci fu, poté essere imperialisticamente

riassorbita a scala mondiale e, contro le nostre stesse aspettative, valse

provvisoriamente a volgere al ribasso il movimento proletario nel senso di

un‘ulteriore attesa di cambiamenti interni al sistema sino all’accettazione del

vomitevole programma berlingueriano di “austerità generale” (cioè: molto

particolare, ossia per i soli proletari) per “salvare il paese” dalla

crisi. Un capitalismo “austero”, con qualche buffetto anche per gli industriali

“irresponsabili”, cui subordinarsi toto corde. Che, a scala mondiale, si

produca sempre di più, per masse sterminate di “beni” ipoteticamente disponibili

per la società, mentre l’accesso ad essi per i proletari si va riducendo; che

ciò ponga concretamente il problema marxista della contraddizione tra

grandeggiante produzione sociale ed appropriazione privata; tutto ciò non pone

dilemmi di sorta al “riformismo”. Il problema è la competitività, il

profitto che il “nostro” cap

itale può “austeramente” ricavarne ed a cui

vanno inchiodati i “nostri” proletari se, putacaso, vogliono lucrane qualcosa in

cambio. Azienda nazionale, competitività nazionale, profitti nazionali. Questo

tanto più in quanto il capitalismo diventa un fatto globale, mondializzato

e lo è altrettanto per il proletariato. I mille critici delle presunte

“anomalie” del capitalismo “italiano”, contro cui s’invoca una “diversa

redistribuzione degli utili” a favore degli”esclusi”, scansano organicamente

questa questione, dalla quale sola può derivare un efficace orientamento di

classe, internazionalista, e ciò non solo dalle parti della “sinistra

tradizionale”.

itale può “austeramente” ricavarne ed a cui

vanno inchiodati i “nostri” proletari se, putacaso, vogliono lucrane qualcosa in

cambio. Azienda nazionale, competitività nazionale, profitti nazionali. Questo

tanto più in quanto il capitalismo diventa un fatto globale, mondializzato

e lo è altrettanto per il proletariato. I mille critici delle presunte

“anomalie” del capitalismo “italiano”, contro cui s’invoca una “diversa

redistribuzione degli utili” a favore degli”esclusi”, scansano organicamente

questa questione, dalla quale sola può derivare un efficace orientamento di

classe, internazionalista, e ciò non solo dalle parti della “sinistra

tradizionale”.

La Bolognina di Occhetto cancellava il nome stesso di “comunismo”, ed era una coraggiosa, a suo modo, presa d’atto dall’alto per “investire” sul corso a venire della “sinistra” come fattore inserito nel sistema con funzioni dirigenti, tirando le somme del berlinguerismo che aveva già sancito come si stesse bene sotto l’ombrello NATO e come al “paese” (cioè ai proletari) servisse un cura di “austerità” per far fronte alle “nuove sfide” derivanti dall’esaurirsi del precedente ciclo di boom ascendente. Se si fosse fatto un sondaggio a freddo tra gli iscritti, la maggioranza probabilmente non si sarebbe mai sognata di sottoscrivere questo passo formale, per quanto esso fosse già compiuto su quello sostanziale. Perciò serviva una sterzata dall’alto per evitare improvvidi colpi di coda dal basso. E, nonostante una certa opposizione interna, su cui poi torneremo, concretizzatasi nel varo del PCR, la massa inerte sottoscrisse la “svolta”: in assenza di un’azione nostra, non possiamo che affidarci ai “dirigenti”, al “partito che conta” come “nostro rappresentante”.

L’ultimo atto di quest’andata al

macello “autogestito” è l’Ulivo, ed oggi il PD, mostruosa combinazione tra forze

proletarie prive di un proprio tessuto autonomo, quale semplice massa di

manovra, confindustria, ceti medi multicolori, parassiti sociali di ogni risma

e, sul piano politico, dell’abbraccio tra ex PCI, DC dei De Mita e degli

Scalfaro (bestie nere d’un tempo), transfughi socialisti raccolti dalla

pattumiera peggiore del craxismo, merda radical–fascista e feccia varia.

Mutazione antropologica? No, semplice esito obbligato di un percorso che viene

da lontano, dai tempi e modi “eroici” dell’”antagonismo” spuntato stalinista.

Tutto ciò era già stato anticipato dalla nostra critica e dalla nostra battaglia

pluridecennale, che data dagli anni venti, per quanto noi stessi ci siamo

potuti trovar sorpresi dai ritmi e dai modi del decorso concreto

(così come anche il crollo del “sistema sovietico”, inequivocabilmente

anticipato nella sua sostanza, ci ha in qualche modo visti frastornati per la

sua “improvvisa” corsa a valanga lungo la sua china attuale). E ciò ci obbliga

ad un supplemento di lavoro teorico per riconfermare le nostre

tesi sulla base di un più attento riesame dei passaggi materiali della “sinistra

storica” di derivazione stalinista in uno con gli sviluppi materiali del

capitalismo stesso di cui essa era una ruota ausiliaria ed oggi è

un motore in proprio. Una certa “idealizzazione” delle masse proletarie,

supposte come “naturalmente” antagoniste rispetto alle “direzioni” che

tralignano (vecchia, anche se a suo tempo spiegabile, ubbia trotzkista) può

giocare dei brutti tiri. La “degenerazione” non è mai delle sole direzioni (che

basterebbe cambiare), ma delle direzioni e delle masse. Ciò che resta, e più che

mai, vero è che queste ultime, a misura che la “globalizzazione capitalista” è

destinata a mordere

progressivamente nelle loro carni, saranno portate a trarne

le lezioni e da qui si aprirà la strada ad un effettivo cambio di direzione in

vista di un riorientamento marxista, ma partendo da un processo lungo e

difficile di riorganizzazione molecolare dal basso che non lascia adito a

scorciatoie “contro–direzionali” immediatiste. Il processo di ripresa

antagonista è già in atto, e noi da tempo lo salutiamo con favore e

partecipazione nostra attiva, ma non è nell’immediato un punto d’arrivo

che basterebbe incrementare attivisticamente (e suonerebbe male una nostra

dichiarazione di pura e semplice internità nostra al movimento). Esso è,

bensì, la fucina da cui possono sprigionarsi “scintille di coscienza”, frammenti

di organizzazione altra, che, per affermarsi, deve fare i conti sino

in fondo con le ragioni storiche, materiali del “fallimento” (o

piuttosto “autorealizzazione”?) di “questa sinistra” e le ragioni nostre del

socialismo autentico. Su questo chiamiamo le non poche energie disponibili alla

lotta a confrontarsi sul serio. Le soluzioni organizzative,”di partito”,

verranno al seguito e non sono precostituibili ad esse, come dimostrano tutti

gli attuali sforzi di “risposta alla deriva” che, in realtà, ad essa si

accodano.

progressivamente nelle loro carni, saranno portate a trarne

le lezioni e da qui si aprirà la strada ad un effettivo cambio di direzione in

vista di un riorientamento marxista, ma partendo da un processo lungo e

difficile di riorganizzazione molecolare dal basso che non lascia adito a

scorciatoie “contro–direzionali” immediatiste. Il processo di ripresa

antagonista è già in atto, e noi da tempo lo salutiamo con favore e

partecipazione nostra attiva, ma non è nell’immediato un punto d’arrivo

che basterebbe incrementare attivisticamente (e suonerebbe male una nostra

dichiarazione di pura e semplice internità nostra al movimento). Esso è,

bensì, la fucina da cui possono sprigionarsi “scintille di coscienza”, frammenti

di organizzazione altra, che, per affermarsi, deve fare i conti sino

in fondo con le ragioni storiche, materiali del “fallimento” (o

piuttosto “autorealizzazione”?) di “questa sinistra” e le ragioni nostre del

socialismo autentico. Su questo chiamiamo le non poche energie disponibili alla

lotta a confrontarsi sul serio. Le soluzioni organizzative,”di partito”,

verranno al seguito e non sono precostituibili ad esse, come dimostrano tutti

gli attuali sforzi di “risposta alla deriva” che, in realtà, ad essa si

accodano.

A PROPOSITO DI “SINISTRE RADICALI”

Abbiamo detto, sommariamente, abbastanza della sinistra “tradizionale”. Occorrerà ora aggiungere qualcosa sulle forze che pretendono contestarla sul piano di una rivendicazione di classe.

Dovendo partire da lontano, accenneremo all’emergere di un certo lavoro di critica dello stalinismo classico maturato in seno al vecchio PSI, con lo sforzo di rimettere in causa varie nozioni fondanti, sul socialismo, l’internazionalismo, il partito etc., da parte di una “sinistra” non del tutto digiuna di nozioni marxiste (un nome per tutti: Lelio Basso). Ma, per la sua stessa inconsistenza di fondo, questa “sinistra”, cui pure va il merito di aver riscattato dal fango stalinista il luxemburghismo ed altre correnti di sinistra marxista, non seppe mai liberarsi dall’abbraccio mortifero con lo stalinismo, arrivando, al massimo, a simpatie “alternative” per il titoismo autogestionario o un terzomondismo “alterosocialista” in proprio (riedizione del “socialismo in un solo paese” ad un livello ancor più infimo, se così si potesse dire). Anche il PSIUP delle origini conobbe di questi percorsi, con spunti interessanti qua e là, nella base stessa, ma organicamente destinati a... spuntarsi.

E’ interessante che, sin dal caldo luglio ’60, emergessero dal basso, soprattutto tra i più giovani, delle spinte che “non si trovavano” della politica ufficiale partitico–sindacali ufficiali. Negli anni ’60 emersero poi dei tentativi di “base” di concretizzare questa “insoddisfazione”, in una riflessione ed un’organizzazione “operaiste” in proprio. Ma il momento massimo dell’esplosione di questa tendenza fu il ’68, in relazione con una situazione internazionale incandescente che metteva a nudo la realtà del capitalismo ed il conseguente erompere di lotte proletarie, anche qui, particolarmente accese. La rottura Mosca–Pechino, con la presa in carico truffaldina dell’insegna rivoluzionaria da parte di quest’ultima, valse a convogliare le lotte proletarie e l’insorgenza giovanile su “nuovi” illusori binari: maoismo, terzomondismo, operaismo come “alternativa” all’”opportunismo”delle sinistre tradizionali. Era una strada inevitabilmente minata, anch’essa debitoria nei confronti della controrivoluzione “alle spalle”, con cui non si sapeva né voleva fare i conti. Questo anche quando certe sigle sessantottine avevano pur tentato uno sforzo di comprensione teorica delle questioni più in profondita: per esemplificare, non mettiamo sullo stesso piano Avanguardia Operaia e le buffonate (sottoscritte da fior di intellettuali) di Servire il Popolo o l’estremismo movimentista di Lotta Continua e Potere Operaio...

"Da Lotta continua" 1973

Non stupisce, non stupisce noi almeno, che questo imponente movimento dovesse successivamente rifluire nel nulla, lasciando (apparentemente) di sé solo la riconversione dei suoi “capi”, un tempo così ultrarivoluzionari, all’occupazione di posti sicuri nella vecchia, e sempre più puttanesca, sinistra contro cui avevano tanto tuonato, nelle direzioni sindacali, nelle direzioni di giornali e mass–media in genere (non bruscolini, a partire dal Corriere della Sera o da certe TV berlusconiane), nell’affarismo di ogni genere.

Tuttavia, lo stesso ’68 ha lasciato anche un’altra traccia per il futuro. Nel ’68 (e parliamo non di un anno, ma di un intero ciclo), masse non indifferenti di proletari e di giovani hanno imparato a tentare di ragionare, lavorare ed organizzarsi “in proprio”, rompendo con gli obblighi formali dell’ubbidienza a degli stati maggiori sanciti “per legge”, sia sul piano più strettamente politico che su quello sindacale sui generis (pensiamo all’esperienza sindacal–politica delle CUB) ed a ciò si è accompagnato anche uno sforzo di intellettuali “rivoluzionari” di scavare a fondo nella sostanza concreta del capitalismo sezionandone tutti i campi in cui esso si manifesta (la questione operaia, quella femminile, quella ambientale, quella della salute, psichica compresa, della vita quotidiana alienata etc. etc.). Il “gusto” di agire in prima persona e quello di portarlo in ogni aspetto della realtà capitalista come arma di battaglia ha rappresentato, sotto questo aspetto, un vitale segnale per il futuro, quello che, da Seattle in poi, sta oggi riemergendo e rappresenta l’aspetto nodale della ripresa a venire. Del pari lo è l’impegno di intellettuali autentici, animati da una sana ansia di riscatto del proprio ruolo in consonanza col movimento, capaci di produrre materiali preziosi di indagine e denuncia che possono benissimo non essere immediatamente organici al partito nel loro limitarsi a semplici “registrazioni” parziali del problema di fondo, ma che, altrettanto certamente, costituiscono un’arma cui attingere, e da cui imparare, per il partito. Noi non abbiamo vergogna a dire che, sulla base della nostra dottrina generale, molto abbiamo avuto in aiuto da simili lavori, che ci hanno enormemente a dar maggior corpo concreto ad essa (e, d’altronde, lo stesso Marx non si vergognava di mettere a frutto quanto, in questo campo, veniva dall’”esterno”: il marxismo non si sostituisce a tale opera, ma si limita a socializzarla e dirigerla). Si può persino dire che ha costituito un passo in avanti in prospettiva la creazione di un quotidiano “comunista” formalmente libero dalle “ortodossie” piciste come Il Manifesto (o come fu, in maniera altrimenti e nient’affatto meno significativa, per minor tempo Il Quotidiano dei Lavoratori. Si capisca bene quello che diciamo.

La totalità delle esperienze sessantottine che si reputavano “assolutamente nuove”, svincolate da ogni filiazione dal passato, si esaurirono rapidamente nel nulla. Dalle secche del movimento in esaurimento si salvarono per breve tempo solo le formazioni con un retroterra politico alle spalle abbastanza sperimentato: i critici “a sinistra”del PCI, del PSI, del trotzkismo provvisti di un certo bagaglio marxista, sia pur adulterato (e mai rimesso in sesto). Ed anche questa è una lezione teorica: ogni e qualsiasi movimento è destinato a non lasciare politicamente (cioè anche organizzativamente) traccia di sé quando esso non trovi argini, canali ed operai addetti alla direzione del corso d’acqua. I movimenti che, in maniera assai più poderosa, si sprigioneranno in futuro dovranno esprimere dal proprio seno (e farsi guidare da esse) delle forze che non si identificano con essi, ma che, sulla base di tutte le lezioni del passato, sanno esserci dentro per dirigerli. La storia è un continuum coerente, non l’improvvisazione di soggetti e cose “nuove” che cadono dal cielo e che la “reinventano” a proprio insondabile piacimento.

Naturalmente, e proprio per il background extra e, per più veri, antimarxista che li contraddistingueva, queste formazioni andarono anch’esse a pallino, tornando a risolversi nell’ambito (organizzativo o meno) del vecchio riformismo di matrice stalinista da cui mai s’erano liberate. Chi pensava di fare la rivoluzione “in Italia” sull’onda del fucile maoista o dei “programmi di transizione”trotzkisti (insieme riuniti, vedi PDUP) dovette rassegnarsi al ruolo di neo–supporter, più o meno critico, dall’interno o come “consulente critico esterno”, della “sinistra” tradizionale con cui precedentemente s’era supposto d’aver tagliato definitivamente i ponti.

La vicenda di Rifondazione

L’ultimo grande essor “comunista” si ebbe con la formazione del PRC che chiamava a raccolta contro la svolta della Bolognina gli “autentici militanti” del vecchio PCI e dei suoi detriti di estrema in nome di un “nuovo comunismo”. All’altezza dei tempi nuovi, come si usa dire, e cioè buttando a mare il marxismo di sempre, che il crollo del “socialismo reale” (antimarxista per eccellenza) avrebbe rimesso in causa anziché, più che mai, riconfermare. Basandosi sul patrimonio indiscutibile di una certa massa proletaria tuttora disposta alla lotta di classe sentitasi tradita dal coerente sbocco picista, le direzioni di questo partito provvidero all’”adunata dei refrattari” nelle vesti di puri e semplici “eredi” della “tradizione del passato”, da aggiustare semmai teoricamente e programmaticamente a destra, senza nessun bilancio di essa (come fa ogni avido erede che si avventa sul lascito!). Lo ha ben detto, di recente, la Rossanda: non si va avanti se non ci si guarda indietro (e lasciamo stare i suoi avanti e indietro!). Così, nel PRC, verso i cui aderenti abbiamo sempre svolto un attento lavoro di interlocuzione, poterono trovarsi assieme vecchi stalinisti convertitisi alla perestrojka capitalista per dire che “il socialismo sapeva rinnovarsi”, tipo Cossutta, sindacalisti riformisti, tipo Bertinotti, e persino, tanto per non cambiare, “trotzkisti” alla Ferrando, cui non sembrava vero di poter condividere con i suddetti la “direzione delle masse”.

Cosa ne poteva uscire? Nient’altro che il cosiddetto “tallonamento da sinistra” della sinistra ufficiale, tanto nella sua funzione di “partito di lotta” in libera uscita che di “partito di governo”; occasione quest’ultima reputata assai più prossima alla “capacità di far pesare gli interessi dei lavoratori all’interno del sistema”. Approdo semi–finale: l’ingresso nel governo Prodi uno per via elettorale per “battere il berlusconismo”. Batterlo nelle piazze o, perlomeno, impostare una battaglia del genere? Non ci si pensa nemmeno. Batterlo, invece, nelle camere parlamentari, in combutta con tutta la marmaglia deputata alla salvaguardia del sistema. Intervenne, com’è noto, in seguito, la rottura con quell’esecutivo, cui s’erano intruppati i proletari, di fronte ai patenti disegni antiproletari di esso. Una rottura pagata a caro prezzo: Cossutta, Diliberto e soci ruppero a loro volta col PRC in nome del “realismo politico”. Se non vogliamo fare alcuna rivoluzione, se del comunismo ci frega altamente, dobbiamo stare molto attenti agli “equilibri” (parlamentari, of course). Vorreste che ritorni Berlusconi? Il peggio in luogo del meno peggio con cui si può pur sempre “trattare”? Questo discorso non poteva non fare effetto su una mentalità di massa proletaria abituata a ragionare in termini elettoralistici, di organigrammi di partiti ed istituzioni. A tal punto che “persino” Il Manifesto se la prese con l’”astrattismo” bertinottiano (astrattismo = astrazione dai giochi parlamentari; quanto all’astrazione dalla lotta di classe, e chi se ne arrifrega?, la cosa non ci riguarda; questo per mettere al suo giusto posto i “bilanci” rossandiani). I soli contenti: i “trotzkisti” di Ferrando e soci, che si ritrovavano con “maggiori coefficienti di forza” all’interno di un partito capace di... “rompere con la borghesia”). Noi osammo dire allora: l’attuale “rottura” con Prodi non porterà da nessun’altra parte se non ad un futuro ricongiungimento “contrattualizzato” ad esso perché, in assenza di un orientamento antagonista di classe, si tratta di pure beghe amministrative interne alla SpA capitalista. Cosa ne è stato realmente poi? Lo abbiamo tutti sotto gli occhi.

Ma che si fa una volta fuori dal governo ed in assenza di ogni altra prospettiva che non sia quella di partecipare ad un “buon governo” quali rappresentanti degli “esclusi”? L’esplodere del movimento no global ed antiwar è stato colto, allora, da Bertinotti e dai suoi come la “grande occasione” alternativa (purché sempre istituzionalizzabile). “Il movimento dei movimenti”, “la seconda potenza mondiale”. Voce ad essi, si è detto. Facciamo entrare nel governo la società civile “non rappresentata”, eppur così diffusa e forte. Basandosi sul fatto che, comunque, il “movimento”, dato il suo carattere spontaneo ed informe, inevitabilmente produceva (in contrasto con la squallida teoria spontaneista secondo cui massa = autogestione ed autopotere individuale di tutti e ciascuno), una moltitudine di “capi rappresentativi”, si è andati a ricettare tutta questa canaglia per portarla dentro il gioco istituzionale via PRC e, grazie a ciò, per stroncare sul nascere ogni velleità realmente antagonista dal basso del movimento. Operazione riuscitissima, sino al risucchio persino di alcuni nostri ex–compagni convinti di poter godere nel fottere, grazie a ciò, il sistema mentre si facevano tranquillamente fottere in proprio (e godendoci).

Nel frattempo, per mettere le mani bene in avanti, Bertinotti e tutto il suo seguito si lanciavano in una “sorprendente svolta epocale”, quella della non–violenza. Visto che, dacché il mondo è mondo, e in particolare nell’ultimo secolo, gli oppressi non hanno trovato di meglio per rispondere alla propria oppressione che la violenza contro gli oppressori, va da qui in poi stabilito che di ciò non si deve neppur sentire parlare. Troppo banale ricordare che laddove manca la violenza degli oppressi c’è quella degli oppressori che s’impone. Se ti colpiscono, e so, lo vedo che ti colpiscono, è una brutta cosa, ma tu non reagire se non con l’arma della”persuasione”, del “dialogo”, della “resistenza passiva”. Brutta cosa la rivoluzione russa, pessima quella tedesca (il cui sangue spartachista andrà d’ora in poi, supponiamo, imputato alla Luxemburg), maluccio anche Vietnam e Cuba, malissimo i palestinesi “antisionisti”, benino gli jugoslavi che si sono arresi alle nostre bombe e, per finire, pessimo l’esempio di iracheni ed afghani (domani, chissà, gli iraniani) che osano resisterci. (Unica eccezione, guarda caso!, la nostra gloriosa Resistenza, visto che il suo gradiente di violenza è stato indirizzato a pro’ della democrazia occidentale!) Delle guerre giuste siamo rimasti soli a parlarne in due: la Chiesa Cattolica, per la quale è giusta soprattutto la guerra anticomunista, e noi marxisti nel senso opposto. Tutto ben metabolizzato dal P”C”R, salvo gli “eccepisco” di rito delle sue opposizioni “trotzkiste” interne costrette al “distinguo”, ma giammai, sino in fondo, alla denunzia dell’indirizzo controrivoluzionario del “proprio partito” prima di esserne presi a calci.

Di fronte alla prova del nove del ruolo ausiliario alla coda della borghesia esercitato da Rifondazione, assieme (e soprattutto) alle manovre “burocratiche” del partito per zittire ogni voce anche formalmente dissonante ha costretto le sinistre “marxiste” interne a prendere il largo per tentare di riproporsi, sulla base delle posizioni acquisite nel partito, quale “alternativa”. Dallo stesso ceppo “trotzkista” sono così spuntati fuori due partiti “veramente comunisti” (di cui stentiamo persino a ricordare il nome) mentre una terza componente di esso si appresta a mettersi in campo su analogo terreno. Con quali risultati? Zero. Chi ha per anni cauzionato l’antimarxismo del PRC facendosene garante “alla sua sinistra” non può pretendere di essere ascoltato dalle “masse” da loro stesse ubriacate. Altro che Seconda Internazionale due e tre quarti! Qui siamo al riformismo virgola zero zero uno!

Va annotato come il “disimpegno” di Bertinotti dal Prodi uno sia stato ferocemente stigmatizzato dal solito Manifesto, portavoce ed istigatore (sia pur molto intellettualmente vivace) del peggior senso comune “riformista” delle “masse”. Quanto poi alle sinistre interne del PCR, i suoi redattori –quelli che a quel tempo s’immaginavano il potere comunista in Italia sulla punta del fucile... a salve–, c’è stato un puro dileggio. Non perché, come realmente accadeva, esse non si mostrassero in grado di proporre l’alternativa rivoluzionaria, ma perché osavano parlarne in presenza dell’articolo uno all’odg: battere Berlusconi. (Anche se oggi la Rossanda si lamenta che l’unico cemento della “sinistra reale” questo sia stato, ed equivalga a zero). Una vera sinistra, per costoro, dev’essere soprattutto realista. Poiché di proporre qualcos’altro che non sia la scelta della merce “meno peggio” che offre il mercato borghese, buttare a mare Prodi rappresentava un autentico crimine, dato che il ricorso alle urne sarebbe potuto senz’altro essere, come fu, negativo. Qualcuno parlò, sotto questo aspetto, di “estraneità di Bertinotti alla tradizione comunista” (cioè picista) e di “radicalismo sindacal–socialista” o “intellettualoide”. Considerazione non del tutto infondata, salvo il “radicalismo”, mostratosi del tutto nullo in seguito. Noi profetizzammo allora che, niente paura!, il PCR non si sarebbe allontanato di un passo dalla sua prassi puramente elettoralistica e, dopo aver giocato questa carta per guadagnare qualche voto in più in rappresentanza del “popolo di sinistra” incazzato (e per immobilizzare quest’ultimo su tale terreno), sarebbe ritornato alla raccomandata ragionevolezza, ritrovandosi di nuovo assieme coi “traditori” del Pcd’I. Precisamente quello che è avvenuto col Prodi due, in un quadro politico ulivista vieppiù slittato a destra ed in presenza di misure economico–sociali ulteriormente punitive per il proletariato italiano ed imperialisticamente aggressive sul terreno internazionale.

Tanto ragionevole si è riscoperto il PRC, a suo tempo teorizzatore del “partito aperto” di “soggetti eguali ed indipendenti” tra loro “federati”, da prendere a calci, dopo i Ferrando e soci, anche i Turigliatto in preda a rimorsi di coscienza ritardati e, a loro volta, rimangiabili. Il tutto sottoscritto, più o meno esplicitamente, dalla stessa pattuglia “trotzkista” residua, del calibro Falce e Martello, consci che “wrong or left, PRC is my country”.

Purtroppo, questo governo non ha intercettato l’accorato appello di Valentino Parlato, a nome di tutta la famiglia sinistra, su Il Manifesto (23 febbraio 2007): “Prodi si presenti con un serio programma non inquinato da cedimenti al centrismo” (!!!) e da qui sono cominciati i mal di pancia delle stesse masse che, magari, in passato avevano potuto accusare Bertinotti di stolido estremismo per aver silurato Prodi. Riforma delle pensioni strangolatoria, sistema di tassazione ulteriormente punitiva (vedi l’incubo della “revisione catastale” per l’ICI), Dal Molin, TAV, interventismo militare accentuato all’estero etc. etc. Tutti questi fattori, non –disgraziatamente– congiunti agli occhi delle masse sfruttate (visto, ad esempio, che l’impresa–Libano ha potuto far breccia positivamente in vasti settori di esse!), stanno provocando un’onda di smottamento rispetto alla precedente apertura di credito, ed anche di più!, nei confronti del governo Prodi due e suscitando, assieme ad un percorso di disincanto passivo e riflusso di enormi dimensioni, movimenti di protesta attiva assai più tangibili che in occasione della caduta del Prodi uno per “colpa” del PRC. Ci sarebbero, quindi, tutte le condizioni per far ripartire un movimento di classe. Tutti meno uno: la disponibilità del PRC e consimili a farlo. “Il governo questa volta non cadrà”, si assicura da quelle parti; e se anche siamo persino disposti a scendere in piazza per protestare contro il “ricatto centrista” che lo minaccia (come se uno potesse farsi ricattare da se stesso!), lo faremo esclusivamente per impedire il distacco delle masse da esso.

Neppure la constatazione di come questo codismo da cani da guardia incontri malumori e contestazioni crescenti tra la “propria” base (vedi certi ottimi reportage de Il Manifesto) potrà smuovere il PRC dal suo giuramento di fedeltà al Prodi due. Perlomeno sino al momento in cui dal governo stesso non verrà l’avviso di licenziamento in tronco una volta resi i propri servigi nel senso di un’ulteriore smobilitazione dell’antagonismo di classe ed il ricorso a forze di ricambio più solide in senso centro–destro; cosa cui spingono tutti i poteri forti che pure, a ragione, hanno sottoscritto l’imbracata della “sinistra radicale” per una prima fase, necessaria nel senso di cui sopra, ed a cui, anche prima delle recenti elezioni, si è coerentemente lavorato. Ma, come abbiamo scritto in precedenza, anche tale scenario non cambierà di senso la politica delle “vere sinistre” fuori dal governo; le indirizzerà, all’opposto, al di là di insulsi richiami alla lotta rivolte ad un plateau spompatosi nel frattempo grazie alla propria politica, in direzione di una pura e semplice contestazione elettoralistica per recuperare le posizioni governative perdute, per risalire su un nuovo carro (magari il Veltroni uno), per quanto ulteriormente peggiorato: l’importante è che ci sia sempre in campo un “più peggio” da utilizzare come obiettivo di “scontro”.

Al di là delle misure antiproletarie immediate, il capolavoro capitalisticamente normalizzatore più significativo del prodismo è rappresentato dallo scioglimento dei DS nel PD, Bolognina al cubo, perché non si tratta nemmeno più di “autorinnovamento”, ma di un’orrida combutta col peggio del peggio di una rappresentanza politica che non teme di dichiararsi borghese (e liberista di conseguenza) sino al midollo. Questo passaggio si dà, in seno agli ex–DS, nella più assoluta indifferenza da parte di ciò che rimane di una base iscritta nei ranghi, già abbondantemente evirata (ed autoeviratasi di suo), e nel progressivo dissolversi del quadro militante. (Sintomatico il quadretto dipinto dal Manifesto di una sezione “operaia” toscana dei DS in cui, in occasione di un “attivo sul lavoro”, presenziano quattro compagni anziani)

Questo fatto di peso è indissociabile dalla politica controrivoluzionaria svolta da PRC e soci (ex–opposizioni interne comprese). Se l’orizzonte è il governo Prodi, perché non andare sino in fondo? Il PD altro non è che lo specchio in cui voi stessi, “sinistra radicale”, vi riflettete.

Il tardivo ripensamento della corrente Mussi altro non è che un ennesimo recalcitrare di forze che hanno accompagnato e sottoscritto tutto un percorso sino ai suoi logici sbocchi salvo a ritrarsi dalle su inevitabili conseguenze. Chi abbia avuto il coraggio di leggere la mozione Mussi per l’ultimo congresso DS, come noi eroicamente abbiamo fatto, ci dica che cosa ci si trovi di “alternativo” rispetto a quella che non è stata una svolta, ma un tirar di somme finali.

Però, visto che al “meno peggio” non c’è mai limite, ecco che il “mussismo”, forte sulla carta di un residuo di base ex–DS e di posizioni di potere sindacali, può presentarsi come centro di attrazione per la costituzione di un neo–blocco della “sinistra”, ovviamente sulle posizioni più al ribasso. Occasione da non perdere!, proclama il solito Manifesto, per il quale uno (Mussi) più uno (Bertinotti) più uno (Diliberto), più eventualmente più uno (Verdi) ed un altro più uno (“rappresentanti del movimento”) fa da tre a cinque. (Per noi fa zero o poco più). Il problema, però, visto l’andazzo, sta nel mettere assieme diverse ed opposte ragioni di bottega. Da un punto di vista astratto di “economia di forze”, l’unità di queste varie sinistre “alternative”, s’imporrebbe da sé ed i più (post–stalinisticamente) coerenti con questo disegno sono proprio quelli del PdCI, ma, proprio per le ragioni bottegaie di cui sopra, il progetto non sembra assolutamente andare avanti. L’individualismo aziendalista è precisamente il frutto della deriva sottoriformista dei vari soggetti in gioco. Sì, un’azienda unica andrebbe anche bene, ma in essa che ruolo avrebbe la mia “specificità”, ossia: la mia partecipazione agli utili? Al massimo, secondo alcuni (PRC in primo luogo), si potrebbe pensare ad un “cartello elettorale comune” (ed è tutto da vedere su come se ne dovessero stabilire le quote parlamentaristicamente... solvibili!).

L’ingresso sulla scena di altre fettuccine ex–DS destinate a passar massacrate nel tritacarne del futuro PD porterebbero ad un ulteriore “più uno” a perdere.

Il nostro responso anticipato nei confronti di tutto questo agitarsi in vista di una “nuova sinistra unificata” è già scritto: non andrete da nessuna parte, neppure come ennesima forza riformista legata al sistema borghese vigente.

Uscendo dall’Italia, visto che ciò di cui stiamo parlando non rappresenta un caso “nazionale”, ci piace riferirci ad un articolo di un certo F. Lebaron sull’edizione manifestina de Le Monde Diplomatique (luglio 2007) per quel che concerne analoghi tentativi francesi di costituire una “sinistra della sinistra”. Anche là s’era dato questo tentativo nel settembre 2006 grazie ad un “collettivo nazionale per un’aggregazione antiliberista di sinistra per candidati comuni” (siamo alle solite!), il cui appello così terminava: “Quest’aggregazione e questa vittoria esprimono una speranza e chiedono una prospettiva politica (vattelapesca!, n.n.) che ne sia all’altezza”. L’articolista commenta, a piena ragione: “Si sa come è andata a finire... Le disuguaglianze, la precarietà, il deterioramento delle condizioni di vita non portano automaticamente a una maggior coscienza collettiva delle dimensioni del fenomeno e delle sue cause. In talune configurazioni storiche può anzi accadere il contrario” (..) La ”dinamica unitaria dei collettivi” non ha riassorbito le logiche di concorrenza tra le organizzazioni, che dal 2006 tende al contrario ad inasprirsi”. Ben detto. Naturalmente, l’articolista, da perfetto “manifestino” d’oltralpe, si chiede alla fine se “sotto la pressione dell’urgenza sociale riusciranno le piccole organizzazioni ad autosuperarsi, in un movimento a un tempo popolare, unitario e democratico”, cioè come sinistra della borghesia.

Il problema che noi poniamo sta all’opposto: poiché si tratta precisamente di aggredire le cause della situazione presente, riuscirà il movimento e riusciranno i comunisti organizzati ad “autosuperarsi” rispetto ai propri particolarismi e settarismi in un movimento comunista, fronteunitario, rivoluzionario?

Cosa abbiamo sotto gli occhi in questa prospettiva?

RISORSE E PROBLEMI AL PRESENTE

C’è una massa di giovani che, in questi anni, si è mobilitata contro il “globalismo liberista” (sinonimo puro e semplice del capitalismo spinto al massimo della sua fase imperialista) e “la guerra permanente” (sua diretta conseguenza). Lo ha fatto, certamente, in maniera atomizzata, in quanto “individui” provvisti di “buoni sentimenti umanitari”, con tutte le caratteristiche dello spontaneismo. La prima, negativamente pesante, quella di una reazione monca ed informe agli effetti del capitalismo, di cui non si riesce a vedere bene non solo l’unica e necessaria risposta possibile, ma –ed è untutt’uno– gli stessi connotati dell’oggetto contro cui ci si mobilita; ciò che ha esposto inevitabilmente questa massa a trovarsi ingabbiata, alla faccia della propria presunta “autodeterminazione individuale”, nelle maglie di direzioni e suonatori di piffero normalizzatori in senso “riformista” pro–borghese, col buon argomento che “il movimento pesa di suo, ma ha bisogno di essere rappresentato (da “altri”, in tutti i sensi) a scala del potere in grado di decidere (si suppone ratificando le esigenze del “movimento” e sancendole per legge. La seconda caratteristica, però, e qui –secondo noi– in termini positivi sta nel fatto che ci si muove dal basso secondo esigenze che non collidono e non sono neppure decisamente impulsate in partenza dalle direzioni tradizionali di “sinistra”. Certo, i movimenti no global, no war etc. etc. (fenomeno non a caso internazionale legato ad una globalizzazione che, di suo, è destinata a globalizzare anche l’antagonismo nei propri confronti) possono benissimo essere provvisoriamente reinglobati nel quadro della politica ufficiale ed anche peggio, ed è precisamente quel che registriamo al momento, ma segnalano una discrasia, non conciliabile all’infinito, tra conflitto in atto –quale che sia– e tale politica. Una sorta di disincanto quanto ai propri “referenti istituzionali” sta già segnalandosi, pur a prezzo di un disagio che, al momento, sembra azzerare l’iniziativa. I numeri di coloro che continuano oggi ad agitarsi è infinitamente più ridotto di quello che, solo pochi anni fa, riempiva a milioni le piazze. Domina, com’è logico, il numero dei “dormienti” in attesa del risveglio –che verrà!–, ma i provvisori assenti non si sono, però, intruppati dall’altra parte. Il 9 settembre l’ala “estrema” (... nel suo moderatismo) ha già dato un significativo esempio di sé, sia come sia, rispetto alla contromobilitazione cui ormai si trova costretta la “sinistra” ufficiale (PRC e PdCI compresi), cui non sono valsi nemmeno i ludi et circenses per attrarre attorno a sé uno straccio di massa. A Vicenza la cosa è andata ancor meglio, perché qui un dato movimento dal basso e le rappresentanze della “sinistra” si sono dovute incontrare e scontrare (sia pure, lo ripetiamo a scanso di malintesi, a livelli tuttora miserandi se commisurati all’assoluto della posta in gioco).

Movimento spontaneo e partito di classe

Diciamolo chiaramente. Non avrebbero neppur torto certi nostri “cugini” internazionalisti quando affermano che una cosa è il pacifismo ed un’altra, ed opposta, la guerra di classe e che il primo può benissimo, a determinate condizioni, volgersi nel suo contrario (in astratto), in un’azione apertamente guerrafondaia. L’invocazione all’ONU della marcia di Assisi ne è un esempio e quella all’Europa (in quanto anti–USA) lo è ancor di più e peggio (ed essa percorre tranquillamente le acque “persino” di certi raggruppamenti ad autodefinizione “comunista rivoluzionaria”). Di qui ad una sorta di nuovo esistenzialismo il corso potrebbe anche essere breve, e letale.

E’ sbagliato, invece, presupporre che il “pacifismo” sia, per sua eterna ed immobile “natura”, l’equivalente o la semplice via di passaggio a ciò. Il più antipacifista di noi tutti, Lenin, ammonisce a farsi carico dell’esigenza di pace che promana dalle masse contro il bellicismo imperialista quale inderogabile condizione per portarla oltre, rovesciandola nel senso nostro. Mai e sotto nessun cielo si è potuto assistere all’emergere dello scontro tra guerra di classe imperialista e guerra di classe proletaria, in quanto antitesi reale dei problemi sul tappeto, senza passare prima attraverso il cammino tortuoso di una mobilitazione processuale nell’uno o nell’altro senso. Il problema è: o noi riusciremo a conquistare preventivamente le masse per la nostra lotta o lo farà il nostro nemico. Assumere che già in partenza un movimento no war, che, guarda caso!, viene a scontrarsi con la stessa “sinistra” ad un dato punto del suo percorso, sia “la stessa cosa” della “guerra infinita” imperialista è puro abbaglio arteriosclerotico, allo stesso modo, ribaltato, della pretesa che il primo sia di per sé (ed altrettanto in astratto) la rappresentazione dell’”altro mondo” in atto. (Fosse anche vero che il movimento costituisce “la seconda potenza mondiale”, resterebbe comunque da battere in armi la prima). D’altra parte, la stessa lotta salariale e normativa, la lotta economica immediata, dovrebbe esser considerata, secondo certo sragionamento estremista infantile, quale sanzione della schiavitù salariata e le lotte di quel dì dei sindacati rossi equiparata alle encicliche papali sul “giusto salario” all’interno di un “giusto capitalismo”. Proprio Marx dice, ad un certo punto, che si tratta di passare dalla lotta per un giusto salario a quella per l’abolizione del sistema salariale. Dubitiamo che lo dicesse prescindendo dal presupposto costituito dalla prima. Solo dalla penna di certi “situazionisti” è potuta uscire la condanna della lotta economica immediata come equivalente della rivendicazione della schiavitù salariale ed una chiamata a battersi contro di essa. I nostri “cugini” internazionalisti non arrivano a tanto, ed al contrario!, ma siano allora altrettanto logici nell’affrontare il tema degli attuali movimenti più direttamente politici, contro cui non si possono usare opposti criteri d’intervento, a meno di non dissociare il politico dal sindacale per farsi carico solo del secondo corno dello stesso dilemma (soluzione che suonerebbe puramente sindacalista, operaista, e, per dirla in una, antipolitica ed antipartito).

Se, com’è prevedibile, l’azione imperialista del capitalismo in generale e di quello di casa nostra in particolare dovrà passare ad ulteriori momenti aggressivi e le conseguenze di ciò, allo stesso modo, dovranno comportare costi umani per la “nostra” parte, il movimento no war sarà impetuosamente chiamato a riscendere in piazza e costretto a ridefinirsi oltre e contro, nel senso storico esatto, il vacuo “pacifismo” d’esordio. Noi comunisti dobbiamo lì essere presenti, in continuità con la nostra indefettibile presenza attuale e continua, per svolgere la nostra parte, per fare dei “sinceri pacifisti” dei militanti della guerra di classe in carne ed ossa, per far rompere in avanti lo stato di atomizzazione, unanimità fittizia, richiamo delle sirene di “sinistra”. Nel movimento, ma non come indistinta parte di esso, ma come organo di partito. Qualche imbecille chiama questo sostituzionismo parolaio, “autoproclamazione” di un’avanguardia inesistente autonominatasi come tale contro il movimento. Al contrario, noi “ci limitiamo” a chiarire al movimento (che non noi abbiamo creato e di cui men che meno ci atteggiamo a “capi”; al movimento che, dettato dalle contraddizioni antagoniste capitalistiche, scende in campo senza che in nulla noi ne siamo stati “facitori” e di cui, sotto questo aspetto, siamo anzi tributari) il ruolo che esso è materialmente chiamato a svolgere ad onta di qualsiasi cosa rappresentazione ideologica esso abbia di sé all’immediato.

Veniamo ai raggruppamenti politici che si richiamano al comunismo, preesistenti al “movimento” o susseguenti ad esso, e, comunque, sempre rapportati (il che vale anche per noi) a “ciò che si muove”. In varie maniere: o come pura e semplice espressione di esso, nella ricerca di un proprio orizzonte, necessariamente in progress; o come concrezione politica precedente ad esso e che su di esso cerca di esercitare una propria funzione di “direzione” politica che non discende dal movimento, ma lo comprende, ingloba e cerca di dirigerlo in un proprio programma comunista che non deriva dal movimento in termini immediati, ma lo lega a determinate coordinate da cui esso stesso dipende ed a finalità cui deve armonizzarsi (sempre che...).

Se andassimo a “censire” le forze organizzate in campo in questa direzione noi troveremmo certamente ed ampiamente maggioritari i gruppi “storici”. Primi fra tutti, per immediato peso specifico, quelli usciti da Rifondazione, cioè quei gruppi “trotzkisti” che si sono dedicati all’entrismo nel PCR per conquistarsi un preteso spazio di “direzione” rispetto al partito riformista “più estremo”. (Col risultato di un provvisorio successo riformista estremo rispetto alla “massa organizzata e militante”; misera cosa, come si vedrà!). Abbiamo già detto quello che c’era da dire sulla inanità di questa prospettiva, che oggi vanamente si affatica sul piano di un “partito dei lavoratori” da stimolare elettoralisticamente contro la “deriva” (davvero improvvida?) del PRC. Una sorta di “laburismo estremo” nei fatti, salvo tutte le dichiarazioni domenicali di principio.

Tutti e due i “partiti” prodotti dall’eiezione da parte del PRC si producono in questa vacua operazione di “rappresentanza” dei “lavoratori” in quanto tali e non, come in Lenin, dei lavoratori in quanto militanti comunisti di partito. Aderite tutti in massa, si dice, scartando ogni inutile differenziazione politica al vostro interno, in nome dei vostri interessi (dentro il sistema). In principio era l’azione. Teoria e programma vengono, se mai verranno!, al seguito. (La “direzione” se ne fa garante da parte sua come riassunto dello spontaneismo immediatista) Il risultato di questa manovretta organizzativistica sarà uno solo: zero. Già ai primi passi essa ha incocciato questo formidabile contrasto interno: se un nuovo partito “comunista” deve nascere, esso deve essere il frutto dell’”inventiva” di mille nuovi soggetti “autonomi”, ognuno di per sé sovrano ed eventualmente federabile all’interno di un “processo pluralista”, “autonomo” (sino all’”individuale”). Già il termine di “classe” è ostico; quello del partito di classe lo è ancor di più.

La stupida pretesa degli ex–PRC di “rimpiazzare” il vecchio partito (di cui s’invitano a bruciare le bandiere dopo averle a lungo sventolate) sul piano dei numeri elettorali senza che si affrontino i temi teorici e programmatici varrà nulla. Se da qualche parte di essi dovesse manifestarsi uno sforzo, purchessia, di fare, invece, i conti con questi temi, noi ci stiamo. Sappiamo, infatti, che non ci troviamo di fronte a traditori patentati, ma a compagni smarriti che debbono essere richiamati ai loro compiti, e su questo terreno siamo sempre disponibili.

Ma, a parte questa rappresentanza ufficiale che dispone di “numeri” immediati (e di breve corso), noi vediamo che da varie parti comincia una riflessione più a fondo sul senso dell’antagonismo proletario e le sue ricadute organizzative. Si tratta, spesso, di sforzi estremamente localizzati, talora persino individuali, ma il cui contenuto va, potenzialmente, oltre tali confini. Persino l’”io” individuale che si interroga sino in fondo può diventare non l’esaltazione di un Io distaccato in sé stesso, ma un anello della ricostituzione del tessuto unitario, collettivo, di partito. Ulteriore “novità” (non per noi): questo percorso può darsi nel senso nostro magari a partire da posizioni “ideologiche” assai distanti da quelle che noi difendiamo e non c’è alcuna consequenzialità obbligata, all’oggi, dopo il disastro che abbiamo alle spalle, tra determinati target “ufficiali” presenti ed il punto d’arrivo, quasi a significare che i più prossimi a noi sarebbero, nell’ordine, le organizzazioni comuniste internazionaliste, poi i trotzkisti e via via più giù. Il riferimento nostro è, sicuramente, quello del marxismo ortodosso concretizzatosi nella battaglia storica di queste correnti; sì la tradizione, no un “tradizionalismo” che l’ha, spesso, svuotata di contenuto. Il partito, come ricordava Bordiga, non è appannaggio di un gruppo o di determinate teste, ma la risultante della lotta e dell’esistenza di milioni di uomini, della classe, di generazioni in direzione di qualcosa che è già scritto, ma a partire da dove si è costretti a partire, e noi crediamo di sapere all’oggi ciò che questo significa. Parafrasando scherzosamente i Vangeli potremmo dire che spiritus alit ubi vult e che di regola “gli ultimi saranno i primi”. Perciò intendiamo mettere in pratica la nostra dottrina, di cui non siamo disposti a cedere una virgola, per favorire questo processo, inerente alla realtà stessa di un capitalismo costretto ad allevare i propri becchini (ove non ne fossimo convinti non ci resterebbe che aggrapparci “moralmente” a noi stessi quale voce destinata a proclamare la “verità” in un perenne deserto).

Il nostro programma di lavoro verso tutte le forze suscettibili di un percorso in questo senso, piccole o grandi che siano, formali o semi–informali o persino del tutto informali, può essere riassunto in questa dichiarazione della Frazione della sinistra comunista italiana all’estero nel ’35 nel suo organo Bilan: “Noi crediamo innanzitutto di dover distruggere una leggenda che riguarda la nostra frazione. Sembrerebbe che noi siamo contrari a concepire ogni possibilità di lavoro comune con organismi che non accettino le posizioni politiche che noi difendiamo. Se vi sono di quelli che pensano in questo modo, essi s’ingannano della grossa. Ciò che noi, in realtà, vogliamo è che i gruppi politici di sinistra si diano delle posizioni di principio o che, perlomeno, vogliano dichiarare che vi è la necessità di elaborare dei documenti fondamentali. E’ solamente in conseguenza di simile lavoro che ci pare possibile confrontare i punti di vista divergenti, donde soltanto può risultare la possibilità di contrarre dei legami definitivi”.

L’ordine del giorno delle singole “mobilitazioni” di volta in volta non ci vedrà assenti, ma in esse e da esse deve emergere la necessità di un lavoro politico in profondità che eviti le secche del puro e semplice “militantismo” occasionalista. Per questo ci opponiamo all’attitudine suicida dei partitini “comunisti” presenti. Essi, di fatto, mirano a ramazzare forze (atone) dai “movimenti” in quanto tali, chiamandoli a raccolta senza troppi distinguo programmatici (che è altra cosa dalla giusta preoccupazione di capitalizzare le energie che da essi promanano). L’abbiamo persino letto: uniamoci per intanto, e poi si vedrà, tanto più che la “nostra direzione” sa da che parte portarvi. Alcuni soggetti, di per sé disposti a ciò, vanno più oltre: uniamoci preservando a ciascuno di noi la libertà di portare avanti una “propria” dottrina e senza neppure farci ipnotizzare dal riferimento al marxismo storico, “superato” da certi dottori dell’ultima giornata. Federalismo alla Bossi trapiantato di sana pianta nei partiti “comunisti” in gestazione!